不動産と金融の融合が進む中、不動産証券化の専門知識はこれまで以上に重要性を増しています。

不動産と金融の融合が進む中、不動産証券化の専門知識はこれまで以上に重要性を増しています。

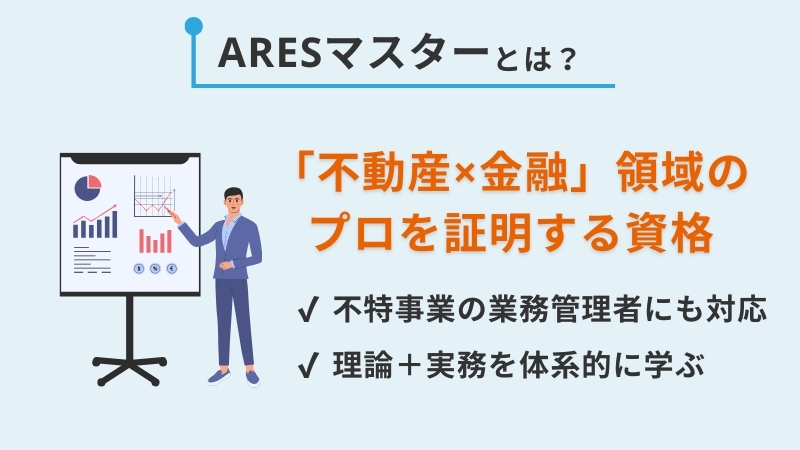

その中で注目を集めているのが「不動産証券化協会認定マスター(ARESマスター)」という資格です。

この資格は、不動産証券化に関する高度な理論と実務スキルを体系的に学び、専門家としての知見と実務能力を証明するものです。特に、不動産特定共同事業(不特事業)の業務管理者要件を満たす資格としても認められており、新規参入を目指す企業からのニーズも高まっています。

本記事では、不動産証券化協会認定マスターの概要、取得プロセス、他資格との比較、そして実務的な意義について詳しく解説します。

不動産証券化マスターとは

不動産証券化協会認定マスター(ARESマスター)は、一般社団法人 不動産証券化協会が認定する専門資格です。不動産証券化に関する理論と実務を体系的に習得することで、不動産と金融の両分野を横断する専門家であることを証明できます。

この資格を取得することで、不動産証券化の基本構造、ファイナンス手法、法務・税務・会計、投資分析など、業務に直結する実践的なスキルを習得できます。また、近年では、同資格が「不特事業」における業務管理者要件を満たす資格としても認められており、制度的な価値も高まっています。

なぜ今、不動産証券化マスターのニーズが高まっているのか

近年、不動産証券化協会認定マスターのニーズが急速に高まっている背景には、次のような業界の変化があります。

■ 不特事業への参入が活発化

投資型クラウドファンディングや小口投資スキームの拡大により、不動産特定共同事業(不特事業)への参入を目指す企業が急増しています。IT企業や地域の不動産会社をはじめ、多くの企業が不特事業を活用した新たな投資商品を展開しようとしています。

■ ボトルネックとなる「業務管理者」の確保

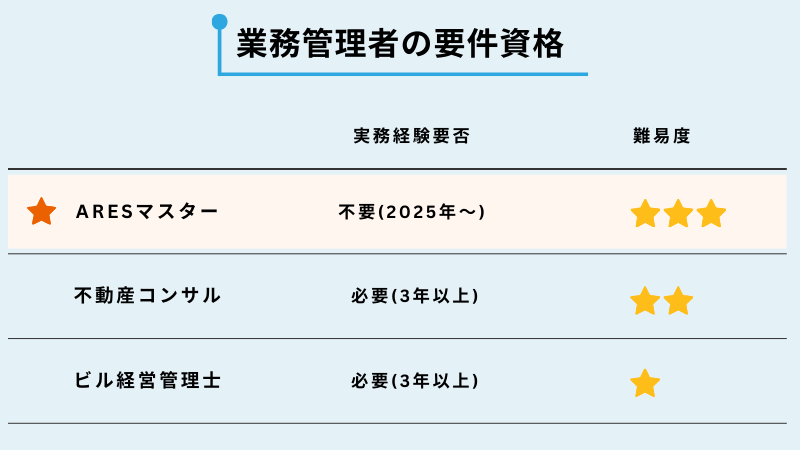

しかし、不特事業を行うには「業務管理者」の設置が必須であり、これが新規参入企業にとって大きな壁となっています。業務管理者になるためには、以下いずれかの資格を保有している必要があります。

・不動産コンサルティングマスター

・ビル経営管理士

■ 資格ごとの取得ハードルの違い

これら3つの資格のうち、ARESマスターは実務経験が不要な点が特徴です(※2025年4月より制度改正)。一方で、他の2資格は次のような実務経験が求められます。

不動産証券化協会認定マスターは、一定の学習と試験で取得できるため、比較的短期間で業務管理者要件を満たせる資格として、企業の社内人材育成や新たな人材獲得の場面で注目を集めています。

資格取得までの流れと内容

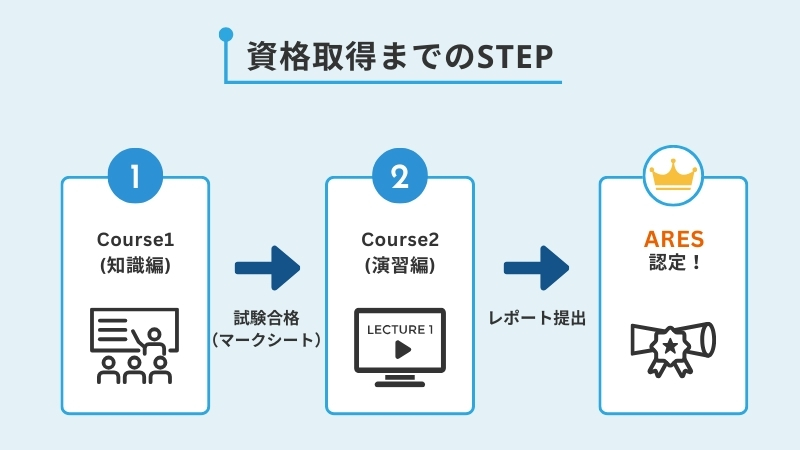

不動産証券化協会認定マスターは、以下2段階の講座と試験を経て認定されます。

▼ Course 1:知識編(基礎科目)

まずは「知識編(Course1)」を受講し、全6科目の内容を学習します。

・企業と不動産

・不動産証券化の概要

・不動産投資の基礎

・不動産証券化の法務/会計・税務

・不動産ファイナンスの基礎

・不動産証券化と倫理行動

講義終了後、マークシート形式の試験(100問)に合格することで、次のステップへ進みます。

▼ Course 2:演習編(応用実務)

知識編合格者は、実践的なスキルを学ぶ「演習編(Course2)」へ進みます。演習編では以下の3科目に関するレポート課題(3課題)を提出します。

・不動産投資分析

・不動産ファイナンス

・不動産証券化商品分析

この課程を修了することで、晴れて「不動産証券化協会認定マスター」として認定されます。

勉強時間と学習の進め方

不動産証券化協会認定マスターの取得には、個人のバックグラウンドに応じて異なりますが、一般的には以下のような学習時間が目安です。

不動産や金融に関する前提知識がない場合は、約6ヶ月・週10~15時間の学習が必要とされます。

実務経験者の場合:

業界経験がある場合は、約3~4ヶ月・週15~20時間程度の学習で取得を目指すことが可能です。

内容は法務・税務・金融と多岐にわたるため、計画的かつ繰り返しの学習が重要です。テキストに加えて過去問の演習や、レポート課題への取り組みも、知識の定着に効果的です。

まとめ

不動産証券化協会認定マスターは、不動産と金融を横断する高度な知識を体系的に学び、実務に活かせる資格です。とりわけ、不特事業に必要な「業務管理者」資格としての価値が高く、新規参入を目指す企業からのニーズも拡大しています。

将来的に不動産ファンドやクラウドファンディング、不動産投資商品の組成・運営に関わりたい方にとって、不動産証券化協会認定マスターの取得は大きな武器となるでしょう。